《1》音の立体図形

よく「音を色で感じる」と言う人がおられるがこれは素人では許されるかも知れないがこと楽器の製造、

調整にあたる人がこれではお粗末である。色の構成要素はいくら分解しようが相手に伝えにくい要素ばかり

で、しかも構成要素があまりにも少ない。整音技術を直接指導したり、まして書物のみで第三者に伝えるに

は抽象的な表現を出来る限り排除しなければならない。人間の五感の中で最もイメージし易く、確実に他人

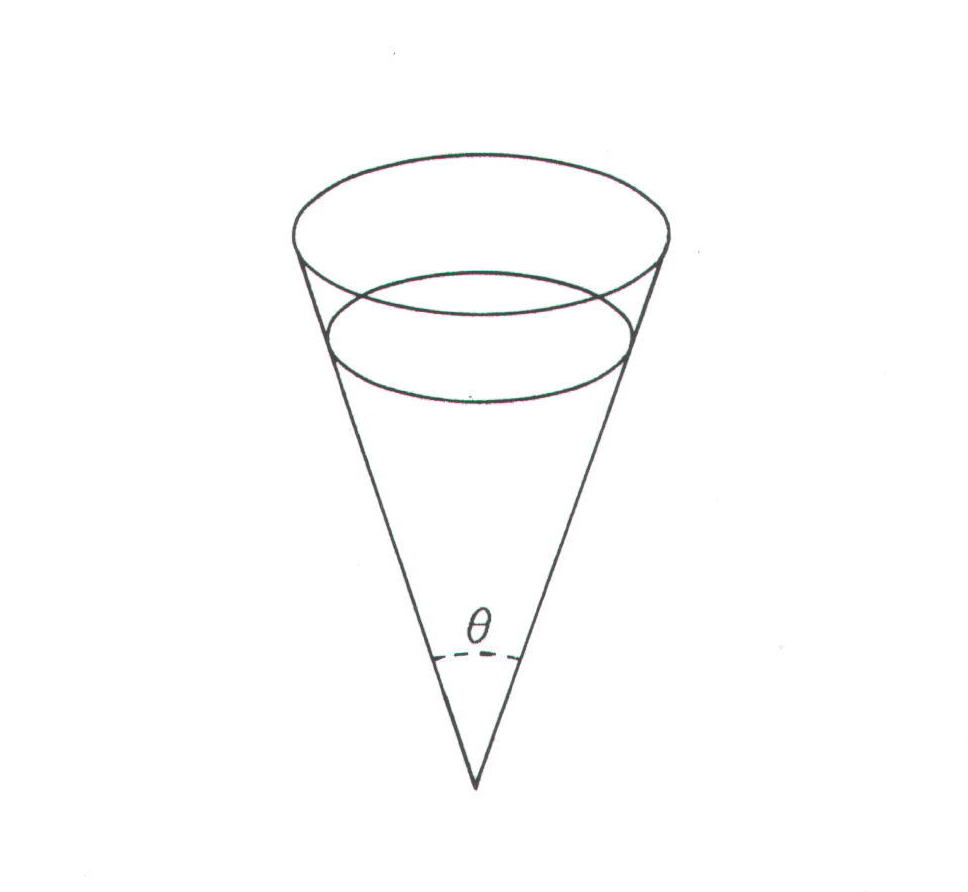

に伝わるのは図形である。例えば「円錐形」と言えばわざわざ図形を示さずとも常識的には尖った部分を上

にした安定の良い円錐形をイメージするであろう。先端が真下を向いている状態を想像してみると底の尖っ

た器のような形になる。(ソフトクリームのコーンを想像して下さい)

話しを一歩進め、これを 「実際に使用する器」として想像してみよう。この中に「ある飲み物」を注いでみ

る。漠然としてはいるが、しかしはっきりと 「状態を表す概念」として捕らえることが出来る。

|

|

状態を表す概念図

この漠然とした部分にはいくつ位の未決定要素が含まれているのだろうか?

① θ 器の開き具合

② v 器の大きさ

③ 器の材質

④ r 器の膨らみ具合

⑤ 器の品質

⑥ 器の透明度

⑦ 器の固さ

⑧ 器の厚み

⑨ 器の色

⑩ F 飲み物の種類(香りの種類)

⑪ R 飲み物の品質 (香りの品位)

⑫ f 飲み物の濃度(香りの濃さ)

⑬ d 飲み物の密度

⑭ C 飲み物の透明度

⑮ 飲み物の温度

⑯ 飲み物の量

⑰ 飲み物の色

ざっと思いつくものだけでも17個の要素が存在する。前述の「状態を表す概念」とは0<θ<180°を満足し

たとき、つまり飲み物を器に入れる事が出来る状態を指す。 実際には音像を捕らえることが出来る状態を指

す。(音叉には音像がない。しいて音像の形を問われれば私には音源を中心とした完全な球面波のようなも

ので、θ=360°として聞こえてくる。)

ここで少々話が逸れるが二十年程前ピアノが売れに売れていた頃、朝の某テレビ番組で「ピアノの選び方」

を特集していてピアノの音色についての説明を著名な音楽家が解説しておられたのを覚えている。その中で

ピアノの理想的な音色はSinewaveであり、如何にSinewave に近づけるかと言うことを主眼に設計、製造を

行うのだ、と言うことを言っておられた。しかしもしこの解説者のいう理想的なピアノが出来たとすれば私

にとっては無味、無臭、音像もないまるで音叉ボックスを叩いたようなつまらない音がするピアノであるに

違いない。美しいピアノの響きと言うのははっきりとした閉じた音像をもっていて、一面に芳香が漂い、そ

れはSinewaveとは程遠いものである。この音楽家はピアノの設計に依存する音色と整音に依存する音色の違

いを全く理解しておられないようで、嘘をあたかも本当のごとく説明していたのには恐れ入った。

整音作業にあたっては最低音から最高音まで、一つ一つのキーについてその「音色要素を細微にいたるま

で分析する能力」と長年にわたって培ってきた「極めて高度な美的感性」を必要とする。これから本格的な

技術を身に付けようと考えておられる方へ一言申し上げておくが、整音技術と云うのは一般に考えられてい

るほどなま易しいものではない。より緻密に、より深く追求すればするほど難しさが増してくる。世界的な

メーカーが解説している技術書なり具体的方法について述べた小冊子が多数出版されているが、記載内容は

すべて針刺しによる音の変化の傾向と針刺し方法、また作業を行う為の工具類の説明を著したものに過ぎず、

最も重要な 「音の捕らえ方」についての詳しい説明が完全に欠落している。耳の訓練をしていない者がこれ

らの技術論文をもとにいくら方法を講じようが必ずと言ってよい程結果は失敗に終わり、仕上がった音はバ

ラバラでそれこそ無残なものである。幾多の年月をかけ 「鋭い音楽的感性を養う事」 と 「執幼なまでの耳の

訓練」と「実技に於けるノウハウの積み重ね」 が絶対に必要である。特に世界の名器と言われるピアノにつ

いては古いものから新しいものまで数多くの実物を検証し、その設計意図を「音色」と言う立場から分析す

る能力を養わなくてはならない。

整音作業というのは方法論だけではどうにもならない、鋭い感性を頼りにA群「音色」⇒B群「図形」、

B群⇒A群、A群⇒B群、B群⇒A群、とこの作業を何回となく繰り返しながら音色と立体図形を修整しつ

つ、最終的には自分の頭の中で描いた「立体図形」を「音色」という見えない形で具現化しなくてはならな

いのである。台数をこなし、音の聞き方、作業の手順とノウハウが身に付いてくると前述のようなA群⇒B群、

B群⇒A群の繰り返しをいちいち意識せずとも作業が出来るようになる。整音前の音を聴いただけでハンマ

ーヘッドの硬度分布が頭に浮かび、整音作業の方針と手順、整音後の音色が頭の中にごく自然に浮かんでく

る様になる。

耳を訓練する順序に於いて、最初の第一段階では一つの音の「音響学的な構成要素」ではなく「聴感上の

音色構成要素」というものを綿密に分析し、一つ一つの抽象的要素を記号化する事である。記号化された要

素を具象的要素に変換し、更に量と時間の概念を導入し、最終的には《量的、時間的要素を含む具象的要素

の集合体》 として捕らえなくてはならない。

この集合体の組み立て作業をするにあたり、最も大切な事はピアノの音の要素と図形の要素が一対一対応

していなくては意味をなさない、と言うことである。一対一対応さえ出来ていれば各自どの様な図形を描い

ても良いのである。ただし音の変化と図形の変化に何等かの常識的関連性を持たせた方がスムーズにイメー

ジできる。音が大きくなるに従い図形が逆に小さくなるような対応のさせ方をすると無音の時のイメージを

想い浮かべる時に困った事になる。音が発せられたと同時にその音色に応じた立体図形がイメージ出来れば

よいのである。

ここで集合論の初歩的な講義になるが一対一対応について簡単に説明しておこう。一対一対応とはA群の

中に要素(a・b・c・~)B群の中に要素(α・β・γ・~)が存在する場合、A群の要素の一つがB群の要

素の一つのみに対応し、更にB群からA群への要素間の対応が先ほどと同じ対応をしている場合を言う。A群

からB群へ a→γ、b→α、c→βのように対応している場合、B群からA群へは α→b、β→c、γ→aのご

とく対応している場合を言う。またA群からB群への対応を《順対応》、B群からA群への対応を《逆対応》

という。

A群 ⇒ B群 ⇒ A群

a → γ → a

b → α → b

c → β → c

・ → ・ → ・

・ → ・ → ・

(一対一順対応) (一対一逆対応)

感性の鋭い人は比較的短期間で一対一順対応が出来る。このイメージトレーニングにより、瞬時に立体図

形が頭の中に浮かんで来るようになったら中音部のキーを一つだけ選び、pp~ffまでの動体トレーニングに

移る。このトレーニングは整音作業をする上で極めて大切なことで発音から消滅まで、図形の経時変化を捕

らえるのである。これらのイメージトレーニングは完璧に整音された音でやると非常にスムーズに呑み込め

る。その後最低音部から最高音部までの動体図形がイメージできる様になるまで音域を上下に広げて行きな

がら訓練する。ここまでの段階が音を聴き、要素を定量分析し、図形に変換するためのプログラムである。

これは言わばA群(音の要素)からB群(図形の要素)への順対応訓練であるが同時進行的にB群(図形の要素)

からA群(音の要素)への逆対応訓練もしなくてはならない。

ここまでイメージ出来る様になったらこの先、音を作る面白さと奥深さが理解出来るようになる。頭の中

だけで自分の理想とする音色図形が浮かぶ様になり、A群⇔B群、の対応が自由自在になり、ピアノの音色

に関するイメージが無限に広がってくる。自由自在にイメージが出来る様になると驚くべき事にこの世のも

のとは思えぬ美しい音色で自分の好きなピアノ曲が夢の中で聞こえてくる。しかもその作品にぴったりイメ

ージの合った音色と共に芳香まで漂うのである。夢の中で自由自在にピアノの音色と響きを変えて同じ曲を

何度となく繰り返して聴いている自分を見る。ここまでくれば作業テクニックはさて置き、美的感性の鋭い

人は整音技術が出来上がったも同然である。同じ認識を持った第三者、例えば私の弟子達がこの段階にまで

到達すると音色に関する微妙な違いを言葉だけで表現、音色修正を指示する事が可能になる。

この段階まで到達したあと最も重要になってくるのが音を作る本人の美的センスである。つまり感性の問

題である。五感に訴えて来る最高とされるものを常に体験し、それらが持っている共通点を見い出さなくて

はならない。つまり何を美しいと感じるか、と言う問題について理性的、かつ客観的に深く考察する必要が

ある。これは私が感じる事であるが、最高峰に君臨する芸術は音楽に限らず決して向こうからは迫ってこな

い。こちらが吸い込まれて行くものである。はるか彼方に燦然と輝いているものであり、こちらが高度の感

性を磨かない限り決して見えてこないし、本当の姿を見せようともしない。そして相手にもしてくれないの

である。

余談になるが、私は整音の研究に没頭していた頃、毎月全世界で発売されるピアノ関係の新譜CDをマイナ

ーレーベルまで含め「ほぼ総て」と言ってよいほど買いあさった。私はそれらの音の動体図形を徹底して調

査した。とにかく世界の主要メーカーのもので素晴らしい整音が施され、しかも 「芳香」 を放つものを探

し続けた。聴く人に感動を与えるピアノの響きの音色構成要素はどうあるべきか、構成要素間の量的相関関

係はどうあるべきか、主要なピアノ作品の個々の作品に対しての動体図形はどうあるべきか、作曲家別、国

別、時代別に各ピアノ作品を分類した場合それぞれどのような種類の芳香が最も心地よいか、を自分自身の

感性を頼りに探し続けた。どれだけ多くの時間と金をつぎ込んだか分からない。しかしこれだけ苦労すると

世の中には私の理想とする素晴らしい整音が施されたCD盤がやはり存在するのである。私はこれらのCD

盤からどれだけの隠された整音技術を学んだかわからない。

![]()