![]()

オーディオマニアの為のピアノ楽入門 その9

![]()

今回はピン板について説明いたします。

前回はチューニングピンのお話を致しましたが、さてそのチューニングピンはどうやって固定されている

のでしょうか。チューニングピンはピン板(ピンブロックまたはレストプランク)という部分に刺さっており、

一本当たり八十キロから九十キログラムの張力にも耐えられるように巧い工夫がされております。

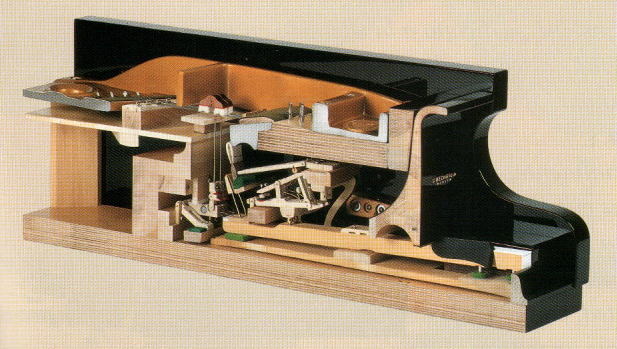

図1

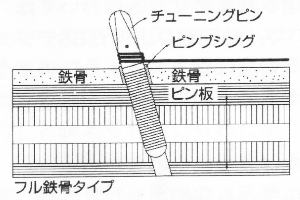

写真1 ピン板の概略図は (図1)に示しましたが、長年に亘って反りの来ない充分乾燥をした厚さ8ミリ程度の堅 木を竪目、横目、竪目、横目と木目を直角に交互にボンドで接着したものを用います。以前は膠で接着され ておりましたが最近は樹脂系の合成ボンドを用います。ピアノによってまちまちですが大体四層から六層と 言った所が標準ですが、最近のものでは暑さ2ミリから3ミリ程の板を何層にも重ねた積層板が用いられて いるものが多数あります(写真1)。中には一枚板と言うのもあります。全体の厚さも型によってまちまちです が、おおむねチューニングピンのしっぽが出ない程度、とでも言っておきましょうか。このピン板の厚さが 薄過ぎると約二十トンにも及ぶ張力に耐え切れず前方に歪んできてしまいます。一旦歪みが進行し始めると いくらチューニングを施しても張力バランスが崩れてしまいますので音律は落ち着かず、ピアノは使い物に なりません。我々がピアノの中古品を鑑定なり買取をするときはこのピン板がしっかりしているかどうかを まず確かめます。チューニングピンを交換することによって完全に直る場合と、交換しても直らない場合が あります。この辺をしっかりと見極めなければなりません。ピン板が割れている場合、ピン板の積層部分の 膠剥がれなど、色々な症状がありますがこれらの不具合は調律をしているとその狂い方で原因がわかります。 ピン板はピアノの心臓部とも言うべき大切な部分ですが普通我々が目にする事はありません。ピン板の位置 関係はその1のピアノの全体図を参照して下さい。 ピン板と鉄骨の関係 ここで話が本題から少々反れますがピアノの音色に対し大変重要な「ピン板と鉄骨の関係」をご説明して おきます。 前回にもご説明致しましたが鉄骨の形状は大きく分けてフル鉄骨、半鉄骨、くりぬき鉄骨と三種類のタイ プに分類する事ができます。現代のピアノの殆どはフル鉄骨形式を採用しております。この形式はピン板の 上を完全に鉄骨がかぶさっているタイプでピン及びピン板の歪み、たわみ止め(俗称お辞儀止め)を防止する には最も有効な手段です。ピアノ製造工場では鉄骨を取り付ける前に鉄骨背面とピン板前面を密着させる為 に何度も何度も密着の具合を調べながらノミとカンナでピン板を削り出し、緻密な木工作業を行います。こ の作業はベンガラ(酸化第二鉄)を水に溶かし、鉄骨の裏側のピン板接着部分に塗っておき、鉄骨を止めては ピン板にベンガラの朱色が付着した部分を削っていきます。 古い1920年代前後のピアノはくりぬき鉄骨形式のものが多く、1900年前後のものは半鉄骨形式の ものが多数見られます。しかし現代のピアノでもくりぬき鉄骨形式を採用している会社があります。ベヒシ ュタインのフルコンサートグランドEN型がこの形式を採用しております(写真2)。フルコンサートグランドの ようなあれほど張力の高い、しかも最高級のピアノに何故あのようなピン板にとっては構造上危ない形式を 採用しているのか、という疑問がありますが、それは音色を優先させる為に敢えてこの形式を採用したに他 なりません。 ピン板と音色の関係 ベヒシュタインの音作りの思想について、「如何に弦振動を鉄骨に伝えず、響板とボディーにのみ弦振動 を伝播させるか」、言い換えれば「如何に鉄骨の余計な振動を抑えるか」、と言う思想のもとに設計が成さ れているのだと言う事を以前この紙面でご説明いたしました。この設計思想に基づいてベヒシュタインピア ノは鉄骨に少しでも弦振動を共振させないようにこのようなくりぬき鉄骨形式を採用しているのです。これ に対し、フル鉄骨形式の場合、(図1)のごとくチューニングピンはピンブシングを伝わって鉄骨へ振動が伝わ ります。音色重視と同時にピン板の歪みもなくす為、世界的名器ではあえてフル鉄骨でありながらピンブシ ングを用いず、鉄骨の穴とチューニングピンの間に隙間をとっているものもあります。くりぬき鉄骨形式は フル鉄骨形式のピアノに比べ音が円やかで木製の音がする事は昔から私の師匠から聞いておりましたが、私 の経験上、確かにまろやかな音がします。ベヒシュタインのENは確かに一音一音が円やかで高貴な香りが部 屋一杯に漂います。スタィンウェーの設計思想とは全く正反対と言っても良いでしょう。もう一つ、くりぬ き鉄骨形式を採用したピアノで素晴らしい音がするのは一昔まえのブリュートナーピアノとグロトリアンピ アノでしょう。現代のピアノとは違って本当に円やかで夢を見るような音です。これが鋼鉄の弦を叩いてい る音なのであろうかと疑ってしまうほど甘く魅力的な音色です。 くりぬき鉄骨形式は確かに音色は大変素晴らしいのですが古いこの形式のピアノを見るとその多くはピン 板のひび割れ、ややもするとピン板のゆがみの為にグランドピアノの場合アクションの出し入れが出来なく なってしまっているものもあります。名器、名器と言われないピアノに拘わらず、このような不都合が出て いるものもあれば、100年経っているにも拘わらず何ともなっていないものもあります。それはそのピア ノがどのような環境にさらされてきたかと言う事だと思います。当然温度、湿度管理の全くされていなかっ たものは名器であってもガタガタになっております。 ピン板の修理について ピン板が割れてしまっておりチューニングピンが大きく傾いているもの、ピン板の膠剥がれの為にいくら チューニングピンを堅くしても音律が安定しないもの等は、普通はピン板の交換、と言う作業で修理してし まいます。この方法はもともとの形状のピン板を製作し、古いものと入れ替えて新たにピン穴を開け直す、 と言う方法です。一言で言ってしまいますがこれはかなり大掛かりな修理になります。それこそノミとカン ナ、鋸を使った木工作業です。これは個人の工房ではなかなか難しく、ピアノの調律師として個人で修理し ておられる方は数限られております。ただピン板を全交換してしまうともともとの音色が変化してしまう、 と言う事が言われております。もしピン板を交換をしないでこれらの修理が出来るようであればよりベター な修理方法であると思います。大変面倒な作業ですが私は出来るだけこちらの方法をとっております。 1900から1930年頃のブリュートナーピアノを見てみると、くりぬき鉄骨形式を採用しております がピン板は剥き出しではなく、一ミリ弱の真鍮板をチューニングピンのお辞儀止めの為にかぶせてあります、 と言うよりも数多くのボルトで止めてあります。この方法と同じようにして一ミリ程度の真鍮板をピン板の 剥がれた隙間にボンドを流し込み、その後ピン穴を堅木で塞いだピン板の上にかぶせ、前後を何本もの太い ボルトでピン板を貫通させ締め上げ、その後、前もって定位置に開けておいた真鍮板の穴の位置に木工用ド リルキリを用いてチューニングピン挿入穴を開け直す、と言う処方を施します。この方法ですと新品時に用 いられていた細いチューニングピンを入れる事も出来るし、お辞儀止めの処理も同時に出来ると言うわけで す。この方法は完全に直りますが何せ手間と時間と根気、それに相当な手先の器用さが要る、と言うことで す。余程の名器でないかぎりやる事はありません。 余談ですが、つい数年前、私は1850年頃のドイツのシードマイヤーという歴史的名器をこの方法で修 理致しました。鉄骨は半鉄骨形式のものより更に古い組み立て式鉄骨形式でした。鉄骨の一体成型技術が出 来る前のもので総てボルトで組み立ててあります。ピン板の中に鉄製のブリッジが埋め込まれている極めて 珍しい設計のもので、ピン板の交換が出来ない構造になっておりました。浜松のどこの業者に持っていって もピン板の交換、およびピン板の修理不可能と言われてしまったものです。せっかくドイツから買ってきた 歴史的に貴重なピアノなのに所有者はがっかりしてしまい、もう修理不可能なものとしてを諦めていたそう です。たまたま巡り巡って私に修理可能かどうかの打診があり、私は面白さも手伝ってわざわざ浜松まで現 物を見に行きました。うーん、これなら私のとっておきの修理方法で修理可能であるかもしれない、と判断 いたしましたのでお引き受けし、自宅に引き取りました。 このようなピアノは修理作業をやってみないと本当に修復出来るのかどうかは判りません。万が一修復出 来なくて、いじくってバラバラにしてしまい、元の状態でなくなってしまった場合、私に対する責任は一切 問わない、その代わり私からは修復出来なかった場合にはお金は一切頂きません、という条件でお引き受け ました。そしてもう一つ大切な条件、修理期限は一切なし、と言うことです。勿論不安もありましたが内心 九分九厘修復する自信はありました。あまりうれしい仕事ではありませんがピアノの所有者の切なる願い、 このピアノを製作した人々のことを考えるとこのピアノに再び命を吹き込んであげなくては、やれるだけの 事はやってあげなければと思い、このお金にはならないかもしれない仕事を引き受けました。幸いこのピア ノは完全に修復が出来、現在は素晴らしい音色でピアノ曲を歌い続けております。勿論音律はしっかりして おり、チューニングピンも一切お辞儀しておりません。このピアノの持ち主は大変お喜びになられ、時々こ のピアノを使用してコンサートなども催しておられます。 次回は響板、響棒、駒についてご説明します。