オーディオマニアの為のピアノ楽入門 その1

![]()

オーディオマニアの為のピアノ楽入門 その1

![]()

![]()

はじめに

5 月号のゴーイングマイサウンドに掲載されましたピアノ調律師の田中です。いつもこの雑誌を拝

読させて頂いておりましたが今月号から「オーディオマニアの為のピアノ楽入門」として連載させて

いただく事になりました。

主にピアノの構造について、構造と音との関係から始まり、音階について、調律について、ピアノ

の音色技術について、ピアノの歴史、世界の名器の構造的特徴と音づくりの考え方の説明、などを何

回になるか判りませんが、これだけは皆様に知っておいて頂きたい事を解りやすくCD盤のサンプルレ

コードを紹介しつつ説明して行くつもりです。回を重ねるごとに皆様のピアノ音楽に対する聴き方が

変化して行くのがお解りになると思います。今までとは全く違ったアプローチで音楽を聴き、オーデ

ィオを楽しむ事が出来るようになられん事を願いつつ執筆していくつもりです。何年か先にはA & V

Village の読者の皆様はピアノ通になっているかも知れませんよ。コンサートチューナーとして、修

復家として、また音色を作る技術者としての苦労話、笑い話等もまじえ、執筆を進めて行くつもりで

す。どうぞよろしく。

私も大のオーディオマニア

ここ何年かは忙しくて遠ざかっておりますが、私自身も大のオーディオマニアでオーディオ歴はか

れこれ40年程になります。思えば中学、高校、大学時代には何台もの真空管アンプを作りました。中

学時代、FM放送がまだ「FM東海」と言う実験局だった頃、理論も何も解らないまま、秋葉原で部品を

買ってきて配線図だけを頼りに自分でコイルを巻いて苦難の末、ついにFMチューナーを作りました。そ

してそのチューナーが運良く作動しました。素晴らしい音が出たときのあの感動と喜びはいまだに忘

れられません。恐らく生涯忘れる事はないと思います。スピーカーは前面にスポンジのついているコ

ーラルの8L-1でした。

小学生の頃から家に数千枚程ありましたSPレコードを電蓄と手廻し蓄音機でクラシック音楽を聴く

ことと半田ごてをにぎってアンプを作ったり短波放送も聞ける通信型ラジオをつくったり。頭の中は

いつもそのことばかり。勉強のことなど全く関心が無く、そんな事をして遊んでばかりの毎日でした。

授業中は頭の中に心地よいクラシック音楽が常に流れており、先生の授業などうわのそらで聞いてい

ました。オーディオのせいで私の成績はいつもビリでした。憎っくきオーディオ、しかし愛すべきオ

ーディオです。

ピアノ技術者への道

あの時の感動が忘れられず、一度は大手電気会社の研究所に就職しましたが、やはり音楽と音色の

世界の魅力には勝てません。会社時代いつもピアノを弾いていたという事もあり、今度は楽音を直接

出す楽器の世界を知りたくなって音楽学校に再入学し、ピアノのハード面での技術者になったという

訳です。

ピアノという楽器は西洋の楽器、やはり本場の世界的名器を製造しているメーカーの最終的な工程

を担当している音色作りのマイスター、ピアノを設計しているマイスターに師事しなくては本物は永

遠に見えて来ないだろうと思い、ドイツ、ベヒシュタイン社、グロトリアン社にてピアノの音色と言

うものについて多角的な勉強をして参りました。

諸先生方への御礼

ピアノ技術者になって約30年近く経ちますが幸せなことにこの間、オーディオ界の最長老、今は亡

き 池田圭先生、高城重躬先生、現在ご活躍中の高橋和正先生、江川三郎先生、安西勝太郎先生、

寺垣 武先生 など目指すアプローチがそれぞれ違うオーディオ研究家の諸先生方とも大変親しいお付

き合いをさせて頂き、色々な面で大変勉強をさせて頂きました。この紙面上で改めて諸先生方に心か

ら御礼申し上げます。そして諸先生方々へ色々な世界的名器の音をお聞かせしたときのあの驚きと感

動と喜びの表情は決して忘れません。そして素晴らしい音というものを共有出来るとき、お互いの心

もすべてさらけ出せると言う事も知りました。

特に江川三郎先生とは何年か前に「音色を的確に第三者に表現するにはどうしたらよいのか」、と

いう事について長野へご一緒した車の中で何時間も議論をしたことがあります。私自身、ピアノの音

色をどのような手段で表現したらよいのか、どのような手段を使えば同じ音色を言葉で他人に伝えら

れるのか何年も考えていたところでしたので、江川先生の意見は大変参考になりました。あの時、江川

先生に「まあ見ていてください、何年か先にピアノの音色については私が絶対に解決して見せますよ

」と言ったのを覚えております。私の著しましたピアノの整音理論もこれがきっかけとなったことは

間違いありません。おいおいこの「整音」という、とてつもなく芸術的に深く、崇高ともいえる音色技

術の世界を皆様方にご紹介するつもりであります。

大切な事

今回は第一回と言う事でピアノの講義から少々外れますが、私の経験上、読者諸氏がオーディオを

今後続けていくにあたっての大切な心構えについて申し述べたいと思います。

何年か前、ある大手電機メーカーの依頼を受け、電子ピアノの開発に当たっている部門を訪れた事

があります。私は音色の事ではなく、タッチを良くするにはどのようなメカニックにしたらよいのか、

と言う相談に乗る為でした。そこには最新型のデジタル録音機とか、スペクトルアナライザーとか、

ノイマン、ショップス、AKG、ゼンハイザーのマイク類、など第一級品と言われる音響機器がズラリと

置いてありました。そして音のサンプルを採るためのこれまた世界的名器のドイツ製フルコンサート

グランドピアノが設置してありました。私は最新型の電子ピアノを弾かせて貰いましたがタッチ云々

よりもそれ以前にその電子ピアノの響きの汚さ、音色のばらつきが気になってしまい、それは長時間

気持ち良く弾いていられるという代物ではありませんでした。

何か根本的におかしいぞと思い、音採りに使用したピアノを見せて頂きました。そしたら何とその

ピアノ自体の音作りが出来ていません。ピアノが地声で歌っているではありませんか。西洋音楽的発

声法による音の作り方ではなかったのです。彼らは完璧に調整され、整音されたこのメーカーのピア

ノの響きと音色が如何に素晴らしい物であるかという事を知らなかったようです。私にとっては堪え

がたい音色でありましたが研究室の誰もがその事に疑問を抱いてはおらず、このピアノは世界の最高

級品、このメーカーの物であれば絶対に大丈夫、という安心感をもっておられました。こんなはずは

ないと言う疑いの気持ちを誰一人おもちにならなかった様です。しかも彼らは「ちゃんと調律はして

もらっていますから」と言われ、仕上がったピアノの音色、響きになんら疑問を持たれなかったよう

であります。まるでどこかのホール管理者のようです。そのとき私がピアノの事について色々と質問

をしてみましたが、「ピアノ」と言う楽器についてあまり研究しているようには見うけられませんで

した。

これはここの会社だけの問題ではなく、日本の音響機器を設計している人ほぼ全員に当てはまるの

かもしれない、と思い何か悲しい気持ちになってしまいました。日本の音響機器を設計している人た

ちの意識のなかに技術者である前に音楽を真に愛する芸術愛好家でなくてはならない、という意識が

欠けているのではないかと思いました。

私はこの件を良い例として、日本人の最も悪い意味での「ブランド志向」というものを目の当たり

にしました。こういう仕事に携わっているにも拘わらずチューニングされた本物の素晴らしさを知ら

ない、知る機会がない、というのは大変悲しい事だし、また気の毒な環境に居る人たちだな、とも思

いました。

ここで読者のみなさんへ一言。出来るだけ音楽会へ行き、生の楽器の音を聴いてください。そして

楽器がなくてもはっきりと生の音のイメージを思い浮かべる事が出来るだけの耳を作ってください。

それと同時に音楽的な耳を徹底的に鍛えあげてください。私の場合にはプロですから勿論当たり前の

事でありますが、頭の中だけで各楽器メーカーの音色をイメージする事が出来、自由自在にピアノ曲

を頭の中で自分が想い浮かべ、巨匠に演奏させる事も可能であります。その上で自分のオーディオシ

ステムを組んでいき、また改造していくと面白さも倍増します。

オーディオマニアの私がこの様な事を言うのはちょっと可笑しな感じですが、耳が出来てくるとど

んなに古く、汚い録音であっても頭の中で楽器の音色を補正してしまう為、さほど気にならなくなる

ものですよ。こんな事を言うと読者の皆様ににしかられてしまいますね。ですけれども一流の音楽家

とか指揮者はこの耳の機能をちゃんと備えていますよ。言い換えれば生の音を知り尽くしているから

こそこんな芸当ができる、と言う事かもしれませんね。

ピアノの発音メカニズム

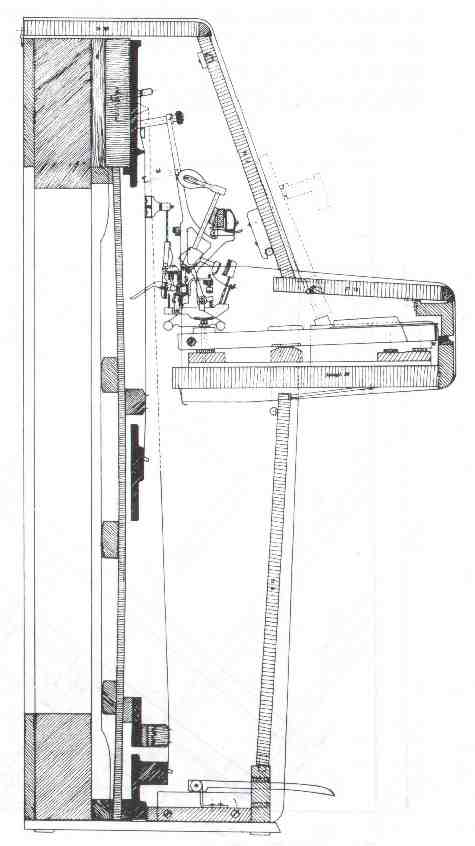

いよいよ本題に入ります。図は横から見たアップライトピアノの断面図です。現代のピアノとして

はごく一般的な構造の物であります。ピアノは200年以上の歴史があり、現代のピアノの構造に落ち

着いてくるまでそれこそ無数と言ってよいほどの様々な内部構造、外形の物が考案され、特許件数も

膨大な量になります。

それではまず始めにピアノは何故音が出るのかと言う事をご説明しましょう。言い換えれば、どの

ようなメカニズムで弦振動を効率良く空気振動に変換しているのか、という事です。これが意外と皆

さん知らない事なんですよ。「心臓部」とも言うべき響板には大事な秘密が隠されています。実物を

目で見ただけではその秘密は解りません。

図を真下から上にむかって眺めてください。響板がピアノの手前に向かって湾曲しているのがお分

かりですね。 そうです。これがもっともピアノには大切な事で専門用語で「クラウン」と言います。

この「クラウン」に対し総張力約20トンの弦がほんの僅かな響板の盛り上がりによりsinθ の値とし

て駒を通して響板を押さえつけており、常に響板と弦が緊張関係にあるのです。この緊張関係がある

ことによって響板が太鼓の皮のように振動するのです。この関係が崩れてしまうとピアノの音は瞬時

にして消えてしまいます。響板が前後の振動をすることによって更に外側の枠、つまりケースが膨れ

たり縮んだりするので音がより拡大されるのです。したがって完璧な手入れがされたピアノは箱全体

が振動し、ピアノ全体が発音体となるのです。そしてその振動はグランドピアノの場合、床に伝わっ

てホール全体が振動しはじめます。

![]()