![]()

オーディオマニアの為のピアノ楽入門 その8

![]()

今回はチューニングピンについてご説明いたします。

チューニングピンの役割について

単純に言ってしまえば弦の張力を調節し、音律を保持するためのものです。現代のピアノの殆どはほぼ同

じ形状のものが用いられておりますが1800年代中頃から後期に至るまでは主にスクエアピンと言って現在の

ものと形状が違います。現在のものは長さが約64ミリ前後、太さはピンが緩くなり音律が保持出来なくなっ

たときのために直径6.7ミリ位から7.4ミリ位まで0.05ミリ刻みで用意されております。先端部分の断面は四

角形に加工し、テーパーになっております。これはチューニングハンマーがチューニングピンに入りやすく

する為です。

工場での製造時点では細いものが使用されますが弦の総張り替えをしたりチューニングピンが錆びてしま

った時、全体にピンが緩くなってしまい音律が保持出来なくなってしまった場合にはより太いものに取り替

えて行きます。部分的に緩いピンがある場合には一旦ピンを抜き、楓の薄板を挿入し、同じピンを入れ直し

て堅くします。最も太いピンが入っているにもかかわらず全体に緩くなってしまっている場合にはチューニ

ングピンが刺さっている板、即ちピン板を交換するか、楓の薄板をチューニングピンを抜いてすべてのピン

に挿入します。(その他の材質を入れる場合がありますが私はやはり楓以外のものを入れる事に対しては抵抗

があります。

ピン板を交換しなくてはならないような状態になってしまったピアノは余程の世界的名器か、思い入れの

あるピアノでないかぎり廃棄処分にしてしまうのが普通です。何故かといえばピン板の交換修理に掛かる工

賃でそれ以上のグレードのしっかりしたピアノが買えてしまうからです。チューニングピンの材質は一般に

は鉄を用います。表面加工はさび止めの為のコーティングタイプ (先端から2cm位までと下部より5mm程度コ

ーティングを施してあり、その部分が青く見えるので俗称、「青」と言います)とグレードが上級のものとし

てクロム鍍金とかニッケル鍍金を施したものがあります。 (全体に白く見えるので俗称「白」といいます)

一昔前まではチューニングピンと言えば「青」が主流でしたが新品のピアノに対し、現在は世界的に「白」

を使用する場合が殆どです。この白ピンは見た目も大変美しく、錆びる事もありません。1800年代はまだコ

ーティング技術が無かったらしく、よく観察してみるとどうも最初から錆びを発生させておく技術、所謂パ

ーカライジング加工が施されていたのではないかと思われる節があります。其れが証拠に私が所有している

1864年製のブロードウッドのチューニングピンは錆が全く出ておらず綺麗な濃い茶褐色の艶やかな光沢をし

ているからです。しかしこの加工技術が1800年代にあったのかどうかは不明ですのでこのチューニングピン

にパーカライジング加工が施されていると断定することは出来ません。

ブロードウッドの話が出たところで1800年代に使用されていたチューニングピンについてご説明いたしま

す。これらのピアノに使用されていたピンは現在スクエアピンと言われるものであって、ピンの頭の断面が

現在のものが正方形であるのに対し、長方形です。その頭の上の平らな部分に線が切ってあってこの線の本

数によってピンの太さが違ってきます。ちなみにブロードウッドの場合、低音部に行くに従って線の数が多

くなり、太いピンが入っております。つまりチューニングピンを太くする事によって摩擦面積を大きくしよ

う、と言う考えです。

現在のピアノはすべてのキーに対し、つまり一台のピアノに対して同じ太さのピンを入れると言うのが常

識になっており、ピンが緩くなるに従い同一直径の太いピンと交換して行きますが、ブロードウッドの場合

にはそうは行きません。何故かと言いますと鉄骨に直にメスネジが切ってありチューニングピンにもオスネ

ジが切ってあるからです。それぞれのチューニングピンの太さに応じたメスネジが鉄骨側に切ってあるので

す。ネジのピッチはまるで木ネジのように荒く、ピンをハンマーで廻すと現在のものに比べ激しく上下に移

動します。現在のチューニングピンはネジは切ってあるものの深さは浅く、チューニングピンポンチなる工

具で上からいくらでも金槌で叩く事が出来ますがスクエアピンを金槌で叩いてしまいますと忽ちピンが緩ん

でしまい、「音律が取れなくなってしまう」という致命的な事態が生じます。しかも後で修理する事が出来

なくなってしまいます。その為にわざわざチューニングピンのそばに「このチューニングピンは絶対に金槌

で叩いてはならない」旨のブロードウッド社としての厳重な注意書きがしてあります。

ブロードウッドの時代に使用されていたスクエアピンから現在のチューニングピンの形状に説明が急に飛

んでしまいましたがその間にもう一つの形状のチューニングピンが使用されていた時代があります。現在の

チューニングピンの形状にくらべ1800年代後期のものは短く、細いものが使用されており、ネジを切ってあ

る腹の部分はネジではなく、粗いヤスリを掛けたような加工がしてあります。頭は現在のものと同様、断面

は四角形をしており、テーパーも入っております。完全な「復元」と言う事でなく、一般的な修理の場合、

この様なチューニングピンが入っているピアノは一旦弦とピンを全部取ってしまい、ピンの穴をドリルで深

くします。その後現在のチューニングピンに差し換えるということになります。チューニングピンの全取替

えの場合には必ずピンを抜いた後、ほんの少し径の太いドリルのキリでピン穴をすくいます。こうする事に

よって内部にこびり付いた錆、木の屑などを除去します。この作業によって我々調律師のみが知り得る心地

よい「ピン味」と言うものが蘇って来ます。チューニングピン一つをとっても時代と共に音律保持という機

能としての向上と調律のし易さ、という両面の発達をしてきました。

今、調律のし易さと申し上げましたが、現在のチューニングピンの頭部は四角形、チューニングハンマー

の先端部、所謂チップの部分は八角形の星型をしておりますのでハンマーの位置は45度の間隔で位置調整

が可能ですがスクエアピンの場合は長方形、ハンマーのチップも長方形、よって180度の間隔でしかハンマー

の位置が選べません。従ってハンマー操作に馴れていない調律師にとっては大変めんどうなピアノなんです。

ちなみに私は幸か不幸か左ききなのでチューニングハンマーを左手で操作する事も出来ます。従って、さし

て不都合を感じた事はありません。しかし一つ一つのピンの操作をするときにたったの二箇所しか位置を選

べないと言うのは調律師にとっては大問題なんですよ。そこで思案の末スクエアピン専用のチューニングハ

ンマーとして、チップの先端が十字に交差する双頭ハンマーというものが考案されました。まるでシュモク

鮫の頭の格好そっくりです。ハンマーを180度回転する事によって四箇所の位置が選べるものでありますが現

在は作られておらず、従って入手も出来ません。考えてみれば頭が四つに分かれていれば現在のものと同じ

使い勝手になりますね。特別注文で作ってみても面白いかもしれません。

現代のチューニングピン用チップ(八角形) スクエアピン用チップ

チューニングピンの一般的な説明をしましたが世界には珍しい形をしたチューニングピンと言うものが幾

つかあります。めったに遭遇する事はありませんがチューニングピンのネジが逆ネジになっているものがあ

ります。アメリカ製のピアノ「THOMAS」というピアノは逆ネジピンを採用しております。音が大変に良く、

小さな愛すべきピアノです。このピアノの弦を全部交換しようと思ってチューニングピンをいつもの通り勢

い良く左に廻したところ、ピンがどんどん奥に入ってしまい、ますます堅くなるではありませんか、一瞬目

を疑いましたがピンを抜き、よくよく調べてみましたところ確かに逆ネジが切ってあります。こんなチュー

ニングピンを採用した理由は一体何のためでしょうか。恐らく弦がピンを廻そうとする左回転の力に対して

逆らうべく、左に回れば回るほど堅くなるようにとの考え方からだと思われます。それにしても作業のしに

くい事しにくい事、しまいには腹がたって来ました。弦が切れたときの張替え作業も大変面倒なものです。

普通の形状のピンでも充分音律保持の機能があるのになぜこんな馬鹿な事をしているのでしょうか。意外と

設計者はこれで悦に入っているのかも知れませんね。

ピアノの構造の発達とかアクションの発達機構を調べてみて、実際に実物を触ってみると、如何に色々な

人達が試行錯誤を重ねてきたかがよく判りますが、中にはこのようなわざわざ面倒ななことを実際にやって

いる事が沢山あるんですよ。なにかオーディオの世界にも通じるところがピアノの設計の世界にもあるよう

に思われてなりません。この他にもイギリスのブリンスミードと言う会社のピアノには奇想天外で大変ユニ

ークな音律の保持機構のものもあります。

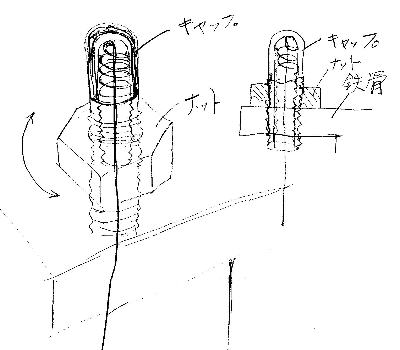

100年程前のブリンスミード社(イギリス)の音律保持機構(概略図)

ここにごく簡単に音律保持のメカニズムを図で示しました。このピアノには専用のチューニングハンマー

(と言うより立派な柄の付いたモンキー、と言った方が良いかもしれません)がピアノ内部に設置された「チ

ューニングハンマー入れ」に収まっております。モンキーもどきのチューニングハンマーを左右に廻す事に

よって音律を変化させます。このタイプの調律は極めて高度な調律技術を要し、シングルアクションの演奏

技術体系が現在のダブルアクションの演奏技術体系と全く違うのと同様、このタイプ専門に特別な調律技術

を訓練しなくてはなりません。

イェールク・デームス氏録音のCD盤販売予告のお知らせと発売に当たって去る 4月14日(土)、横浜市宝積

寺の境内にありますテラノホールでウィーンの三羽烏の一人、世界的な巨匠イェールク・デームス氏のピア

ノコンサートが催されました。 第一部で1864年製ブーロードウッドフルコンサートグランドを、第二部で

1992年製グロトリアンセミコンサートグランドを使用いたしました。このコンサートのピアノの調律、整調、

整音は私が担当いたしましたが、このコンサートの前後にグロトリアンを使用し、デームス先生お気に入り

のプログラムで録音撮りを致しました。先生はグロトリアンに対し特別な思い入れがあり、どうしてもグロ

トリアンピアノを使用しての録音撮りをしたかったとのことです。先生の数百枚に上るレコードの中でもグ

ロトリアンピアノを使用してのレコーディングは今回が初めてだそうです。先生の師、ワルター・ギーゼキ

ングが、またクララ・シューマンが愛して止まなかったピアノとしても世界的に知られた名器であります。

このグロトリアンピアノを母体にスタィンウェーピアノが誕生した事はあまりにも有名であります。「オー

ディオマニアの為のピアノ楽入門」五月号、第六回にもグロトリアンについてその素晴らしさをご説明いた

しました。フランク、シューマン、ドビュッシー、それにデームス氏自身の作曲による二曲も含め、全部で

20曲収録いたしました。

ワンポイント録音によるホールトーンも適度に入った極めて素晴らしい録音です。この響きはデームス先

生の指定でお気に入りの響きであります。素晴らしい演奏でグロトリアンの持ち味が十二分に発揮されてお

ります。ピアノの調整時間には三日ほど掛けましたが殆どの時間を極めて面倒で難しいシングルアクション

(ベッカーズアクション)のブロードウッドに取られてしまいました。録音は夜中までかかりましたが先生は

微塵の疲れも見せず大変ご満足の様子でした。そして終了後、我々スタッフに深深と感謝されました。何日

か後、編集作業にも立ち会いました。

後ほど手紙がウィーンから参り、私の今までのレコードの中でもグロトリアンピアノの音色、それと録音

が特筆すべき素晴らしい出来であり私の生涯でも記念すべきCD盤になるであろう、大変感謝している、との

事でした。グロトリアンピアノを使用したCD盤は世界でも極めて珍しく、その圧倒的なダイナミックレンジ

とピアニシモに於ける天使のような美しい歌声は絶品です。ただ私、調律師としての不満はデームス先生が

ピアノに集中しておられた為、録音のはじめからコンサートを挟んで巨大なフォルテシモで何時間も演奏さ

れたにもかかわらず、一度たりとも調律の修整をさせて頂けなかった事と、音色の気になった所を修整出来

なかった事です。後でプロの調律師としての厳しい耳で聴いてみるとあの音をもっと何セント上げておけば

良かったとか、ここをこうしておけば良かったと言う所が幾つかあります。しかし総てが完璧、と言う録音

はあり得ません。ユニゾンとオクターブの狂いが全く無かった事は不幸中の幸いでした。次の機会にはもっ

と素晴らしい出来の物を、という欲求は「音楽」という「感性に負うところの大きい分野」では永遠に付き

まとうものだと思います。

皆様、是非このCD盤を自分のオーデイオチェック用の大切な一枚としてお手許に置いて生涯グロトリアン

の音色を堪能して下さい。1000枚限定版です。発売元は(株)音像ラボ、CD盤製作は日本ビクターでK2レーザ

ーカッティングシステム処理、純金仕上げCD盤となっております。なお使用マイクは大口径ダイアフラムの

PA-4041を真空管プリアンプで駆動いたしております。