![]()

オーディオマニアの為のピアノ楽入門 その7

![]()

弦の張り方(張弦方式)の説明 その3

四、サプリメンタルブリッジ、金属バー等を一切使用しないでフェルトを用い、余計な振動を総て止音して

しまう方法

この方式を採用する代表格はドイツが誇る世界的名器、ベヒシュタインです。(写真1)この方式は駒ピン

からヒッチピンまでの長さと言うものは音程を意識して設計されている訳ではないのでピアノによってまち

まちです。この方式はスタィンウェーピアノの「如何にして高次倍音を鉄骨に伝えるか」と言う考え方とは

全く正反対で「高次倍音を鉄骨に伝えない」と言う事を意識して設計されております。確かにスタィンウェ

ー方式にした方が音に潤いと余韻が豊になりますが、敢えてこの方式を採用する理由は、ハンマーで打弦す

る部分の弦のみを振動させ、余計な弦振動は一切止めて、響板のみに伝わる振動を音に変換し、金属的な響

きを一切消してしまおう、と言う考え方です。ベヒシュタインが敢えてこの方式を採用しているのは、この

方式による音色の特徴と言うものがあるからに外ありません。この方式は響板の振動に依存する部分が多く、

音色は概して円やかで木製の音といったところでしょうか。この方式は独立アリコート方式に比べ「華麗さ

」はないものの控えめな「気品」を感じる事が出来ます。(この比較は一般的に言われているものではなく、

私個人が感じるものであります。)またこの方式は構造的にも単純だし製造後の細かな調整作業が無いので製

造コストも独立アリコート方式に比べ、安価に製造することが出来ます。最も一般的で現在までに多くのピ

アノメーカーが採用しております。

五、ハンマーヘッドで叩かない弟四本目の弦が張ってあるアリコート方式によるブリュートナーピアノ

(ドイツ、ライプチヒ製)について

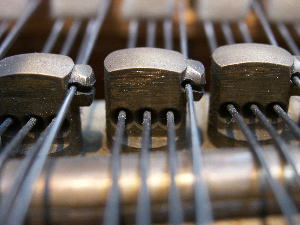

この方式はブリュートナーピアノの特許で実物を見るにつけ、ほとほと感心してしまいます。この方式の

最大の特徴は一つのキーに対し通常三本の弦を張ってあるのに対し、ハンマーで叩かない第四本目の弦が張

ってある、と言うことです。この四本目の共鳴弦には通常の駒以外に専用の駒が装着されており、ちゃんと

止音機構までついております。(写真2)ハンマーで弦を叩いた後、コンマ数秒後ににわかに共鳴して音が出始

めます。この弦の調律はオクターブ高く調律をします。(このアリコート部分の調律は右側のラウドペダルを

踏んで弦を解放したまま左指で四本総ての弦をはじき、唸りが全く無くなったところでチューニングピンを

止めます。この方式のピアノを調律するに当たって、馴れていない調律師はいつもの調律方法とは全く違う

ので戸惑いを感じます。)この方式を採用したブリュートナーの音色は極めて個性豊でサプリメンタルブリッ

ジによる独立アリコート方式よりも更に「華麗さ」と「暖かさ」が増します。実際にピアノ曲を演奏してみ

ると、よくもここまで夢みるような素晴らしい音色が作れるものだと本当に感心してしまいます。何時間で

も弾いていたくなる離れがたいピアノです。

1905年製 Bluthner Semi Concert Grand (4本弦アリコートシステム)

話はちょっと反れますが、私は以前、1905年製の四本弦アリコート方式のブリュートナーセミコンサート

グランドを所有しておりました。勿論完璧に調整し、整音までしたものです。このピアノは特別素晴らしい

音色で今は亡きオーディオ評論家の高城重彌先生も度々私の工房を訪れ、これは素晴らしい、と感心しきり

で高城先生お気に入りのピアノでもありました。ある日、某有名ヴァイオリニストで今は某一流国立音楽大

学名誉教授が我が家を訪問したとき、何気なくその方がこのピアノの鍵盤を一つだけ叩いた瞬間「ええー・

・・、何これ」と驚きの声を上げ、その直後に何が何でもこのピアノを譲って欲しいと言い出しました。心

からこのピアノを気に入って下さったのであればお譲りしてもよいと思い、先生に格安でお渡し致しました。

その後、先生のお宅にかの有名なピアニストの田村宏先生がお見えになられ、ベートーヴェンのピアノコン

チェルト第4番を弾かれたそうです。そのとき田村先生は「この音だよ、この音、まさにブリュートナーの音

だ、、、、、これなんだよな、、、、今の若いピアニストはこの素晴らしい音を知らないんだよね、、、、

ところでこのブリュートナー、いくらで買ったの?」「〇万円」「ええっ!!、、、タダで手に入れたみたいな

もんじゃないか」「それにしても素晴らしい音色だし、ちゃんと手入れされているね」と言われたそうです。

私は今でもこのヴァイオリニストから感謝され、全面的に手入れを任されているのでまるで自分の分身のよ

うにこのブリュートナーを可愛がって居ります。

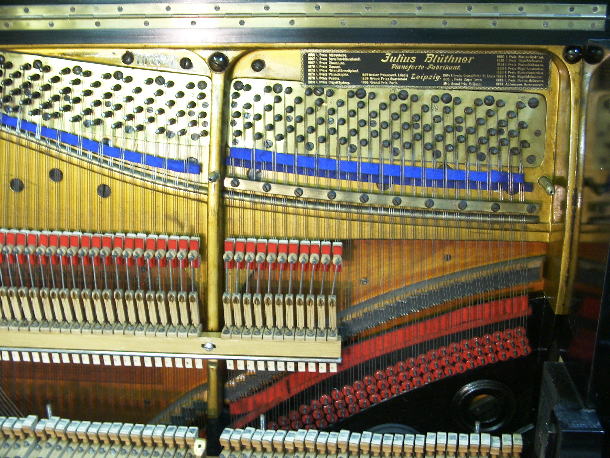

参考までにブリューツナーピアノのアリコート弦の調律風景とアグラフ(弦の巾と水平を保つ為の金属部品)

、それにこれほどにまで素晴らしいピアノを造り上げたブリューツナー氏に敬意を表し、ライプチヒにあり

ますブリューツナーの工場のロビーに飾ってあります初代ユリアス・ブリューツナー氏の肖像画を掲載いた

します。

アリコート弦の調律風景 ブリューツナーピアノのアグラフ

ブリューツナーピアノのダンパー (ダンパーが分離しています)

アップライトピアノのラベル 1923年製

初代 ユリアス・ブリューツナー氏

まだまだ説明不足の点がありますが弦の張り方について、代表的な四つの方式を二回に亘って説明しまし

た。チューニングピンと駒ピンの間のブリッジの部分で各メーカーの特徴と言うものがありますが、考え方

としては鉄骨の一部分をブリッジとして使用し、ブリッジからチューニングピンにまで余す所なく弦振動を

鉄骨に伝える方法と出来るだけ鉄骨に伝えない方法とがあります。前者はスタィンウェーに代表され、後者

はベヒシュタインに代表されます。今まで説明してきました「弦の張り方」と言うのはピアノ音色を特徴づ

ける重要なファクターであります。それぞれの方式によって長所、短所がありますが各社それぞれ自社の主

張というものがはっきりと音に出ておりますので皆様も機会がありましたら是非設計による音色の特徴とい

うものを各社のショールームへ行って把握されると良いと思います。オーディオで言ったらカートリッジな

りマイクの発電方式の違い、アンプの増幅回路の違い、スピーカーで言ったらホーン形式かバスレフ式かと

言った音の出し方の違いに相当します。

弦の張り方の説明 その4

その4 ではヒッチピンの部分の弦の引っ掛け方の違いについて説明しましょう。

Uターン方式

弦をヒッチピンの部分でUターンさせる方式です。最も一般的な張弦方式でアップライト、グランド共に殆

どのピアノはこの方式を採用しております。(写真3)ヒッチピン一本につき一本の弦で実質二本の弦を張りま

す。一つのキーに対して三本の弦が張ってありますので二つのキーで計六本。従って二つのキーに対してヒッ

チピン3本と言う事になります。この方式は一本弦が切れた場合、次の弦にまたがって張ってあるものは二つ

のキーがダメージを受け、それぞれ二本の弦を叩く事になります。同音部分で張ってある弦の場合、残った本

数はたったの一本になってしまい、音量が極端に小さくなってしまいます。

独立方式

この方式は一本の弦に対し一本のヒッチピンを持っており、弦の総本数と同じ数のヒッチピンがあります。

(写真4)この方式は概してセミコンサートグランド、フルコンサートグランドに用いられ、弦が万が一演奏中

に切れたとしてもダメージを最小に食い止める事が出来る、と言う長所があります。

Uターン方式 独立方式

Uターン方式と独立方式で音色が違う、と言う調律師がおられますが私にはその違いというものがどの程度

でどのような音色の違いとして出て来るのかは判りません。何故ならば音響学的にみて両者、どのような弦振

動の違いがあるのかが推測出来ませんし、ましてや同じピアノで張り方の違いの実験など出来ないからであり

ます。後日談でありますが濱田光久氏よりこの件につき詳しく伺いましたところ、イースタィンピアノで同じ

機種によるUターン方式と独立方式の違いを実際に何台もご覧になったそうです。その結果独立方式の方が音

色に深みが増し、総ての響きが改善されるそうです。音響学的には何故なのか未だに判らない、とのことです。

私なりに考えてみましたが私も未だにこれと言った理由が判りません。