オーディオマニアの為のピアノ楽入門 その6

![]()

弦の張り方(張弦方式)の説明 その2

前回はサプリメンタルブリッジについて、非独立方式と独立方式(独立アリコートシステム)についてご説

明致しました。紙面の都合上説明出来なかった次の方式について今回はご説明致します。

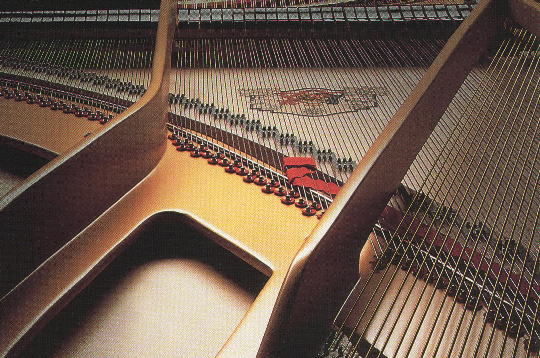

三、金属バーによるアリコート方式

この方式はごく一般的な方式で普通のどのメーカーのピアノにも採用されております。ドイツの三大名器

の一つ、グロトリアンがこの方式を採用した「代表格」と言っても良いでしょう。この方式は駒ピンから金

属バーまでの距離、即ちアリコート部分の弦の長さは中低音部から最高音部までほぼ同じ長さですので音の

高さとしては「基音に対する倍音」と言う考えは全く考慮に入っておらず、ハイピッチの不規則な音の高さ

で鳴ります。しかしアリコートシステムの全く無いピアノに比べ、多少共鳴効果はあります。

GROTRIAN Full Concert Grand

ここで世界の名器、グロトリアンならではの巧妙な製造テクニックをご紹介しましょう。私はドイツ、ブ

ラウンシュヴァイヒにありますグロトリアンの工場を数日間にわたって細部に至るまで見学をし、また工程

の中に入って実際に職工さんと同じ仕事をやらせて頂きました。

この素晴らしい製造技術と言うか、工夫された構造をご説明するまえにピアノの寿命をも左右してしまう

ほど重要な事柄を説明しなくてはなりません。

弦圧(テンション)について

第一回でもご説明致しましたが響板には「クラウン」と言ってアップライトではピアノの手前がわに、グ

ランドピアノでは上方に適度な反りを入れてあります。弦が駒を通して響板をsinθの力として押さえる事に

よって響板が太鼓の皮のように振動します。弦が駒を押さえつける力と響板の反りによる力に対し、理想的

なバランス状態が保たれるべくピアノを設計、製造をしますが、これが中々難しく、理想的なバランス状態

のピアノはそう多くは見かけません。しかし世界的名器はそのあたりの技術的問題は完璧にクリアーしてお

ります。

弦圧は厳密にはT×sin(θ+θ' /2)として計算致します。 図をじっくりとご覧下さい。この図は弦がチューニングピンからブリッジを通り、駒を通り金属バー(アリ コートシステム)を通った後、ヒッチピンに至るまでの図です。この図の中のθの値がピアノにとっては大問 題なのです。このθの値がどの位であるか、またばらつきの程度はどの位あるのか、最低音部から最高音部ま で測定器具を用い、綿密にθの値を測定し、表にしてみるとその会社の設計、製造技術のレベル、製造姿勢と 言うものが概ね判断できます。理想的なθの値と理想的なθの値の最低音部から最高音部に至るまでの均一性 を得る為には大変な経験と技術を要します。そこには響板の各部分の厚さの問題、クラウンの状態(響板にど の程度の反りを付けたら良いのか)、駒の位置関係、弦の張力の問題など、力学的、構造的にクリアーしなく てはならない問題が山ほどあるのです。これらの事を考えるに、各メーカーのノウハウとは言え、よくもこ れだけの問題を同時にクリアー出来るものだとつくづく感心してしまいます。「世界の名器」と言われるメ ーカーは莫大な「製造上におけるノウハウの蓄積」と言うものを持っています。それが「伝統」とか「由緒 」とか「老舗」という言葉で言い表すのかも知れませんね。ここでθ の値の違いによりピアノにどのような 影響が出てくるのか大まかにご説明しておきます。 ① θが大きすぎる場合 sinθの値が大きくなるので弦圧、即ち駒を通して響板にかかる圧力が大きくなります。規定以上に大きく なると、その結果、最初の内は問題ないように見えますが結果として弦圧バランスが崩れてしまい、後々響 板が下がってしまいます。所謂クラウンの無くなったピアノ(緊張関係が崩れてしまったピアノ)と言うのは 「音の伸びが全くなってしまう」「極めて下品な響きになってしまう」「ノイズが出て来る」「音そのもの に生命感が感じられない」「いくら整音しても音の香りを出す事が出来ない」など、音は出ても楽器として の命はなくなってしまいます。これらの現象は徐徐に出て来るので新品時の音色だけを聴いて後々の予想を 立てるのは大変難しい事であります。このような状態になってしまったピアノは例えどんな世界的名器とい われるメーカーのものであっても楽器としての価値は全くありません。譜読みと指の訓練には使用出来るで しょうが。修復する方法もありますが、鉄骨まで下ろさなくてはならないので、ある程度の規模を持った修 理工房でなければ修復は不可能です。 我々、調律師がヨーロッパから中古品を仕入れる際にはこの部分に最も神経を使いますが、ピアノ技術を 知らない単なる骨董ブローカーが仕入れてきたものはこの最も重要なポイントを押さえておらず、修理に大 変な手間を要するものも沢山含まれております。 ② 響板のクラウンはあるがθが小さすぎる場合 一般的には①の状態が多く見かけられ、新品のうちからこのようなピアノはあまり見かけません。このよ うな状態ですと①と似た音色になります。「音の伸びが全くない」「極めて下品な響き」「ノイズが出る」 「音そのものに生命感が感じられない」「いくら整音しても音の香りを出す事が出来ない」などです。 先程の話に戻りますがグロトリアンの心憎いほどの素晴らしい製造技術についてご説明します。スタィン ウェーピアノは張力が低く設計されたピアノであるのに対し、グロトリアンは高張力で設計されております。 高張力であればあるほど、設計、製造技術が難しくなります。後々のことを考ると弦圧を低く設計した方が ピアノに対する負担が軽くなり、寿命が長くなります。しかしあえて高張力の設計にしているのは勿論グロ トリアンの音作りのポリシーから出てきたものである事は間違いありません。 高張力に耐えられる鉄骨の製造技術に対してはグロトリアン社は昔から秀でており、1920年代の奥行き 160センチのグランドの響板側の鉄骨のネジ止めは他のメーカーの物は12本から16本位で固定してあるのに 対し、たったの3本しかありません。これには恐れ入ります。低音部から高音部に至るまでの音色の均一性 を大切にする為、響板に無駄な穴を開けない為だそうです。この型のピアノはそれはそれは素晴らしい音色 です。一音叩いただけで身震いするほどの天国的な音色で叩いた後、部屋一杯に甘い芳香が漂います。 高張力であるが故に弦圧に対しては細心の注意を払わなくてはならないことはお判りになりましたね。弦 圧が高すぎるとたちまち響板のクラウンが無くなってしまい、先ほどの①のような現象が出てきてしまいま す。出来上がったグロトリアンの新品のピアノの弦圧を調べてみると低音部から高音部に至るまで心憎いほ どの精度で理想的なθの値を示しております。 グロトリアン社では金属バーの下に敷いてある硬いフェルトの「厚さ」を理想的なθの値が出て来るよう に個々のピアノの駒の高さを基準として微妙に削りだします、この方法により極めて精度の高いθの値を作り 出しているのです。グロトリアン社のピアノは高張力にも拘わらず、100年間ものあいだ楽に歌い続けること が出来ます。それはグロトリアンピアノの製造にあたって、同社が長年に亘って培ってきた数多くの巧妙な 設計、製造技術が投入されているからに外なりません。 グロトリアン社の金属バーによるアリコートシステムの利点は微妙な弦圧調整が製造時点で可能である、 ということでしょう。もう一つ、他のアリコートシステムでは得られないリニアーでしかも全域に対しバラ ンスの取れた弦圧が保持出来る、と言う点でしょう。これほどの精密な弦圧調整は他のアリコートシステム では不可能です。 なお日本国内で最も弦圧について調査研究しておられる方は私の友人、一月号でもご紹介致しましたコン サートチューナーの濱田光久氏であります。彼は音響学的、力学的見地より理路整然と弦圧の重要性につい て語っておられます。濱田氏とピアノの技術について色々な議論をしていると時間が経つのを忘れてしまい ます。私にとりましては本当に為になる貴重な時間でもあります。 次回は 四、サプリメンタルブリッジ、金属バー等を一切使用しないでフェルトを用い、余計な弦振動を総て止音し てしまう方式 五、ハンマーヘッドで叩かない第4本目の弦が張ってあるアリコート方式によるもの(ドイツ、ライプチヒ製、 ブリュートナーピアノ)についてご説明致します。