�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�I�[�f�B�I�}�j�A�ׂ̈̃s�A�m�y����@����2

![]()

�@����͂��悢��{��̃s�A�m�ɂ��Ă̍u�`�ɓ���܂��B�b���̊Ԃ̓s�A�m�̍\���Ɗe�����̖�����

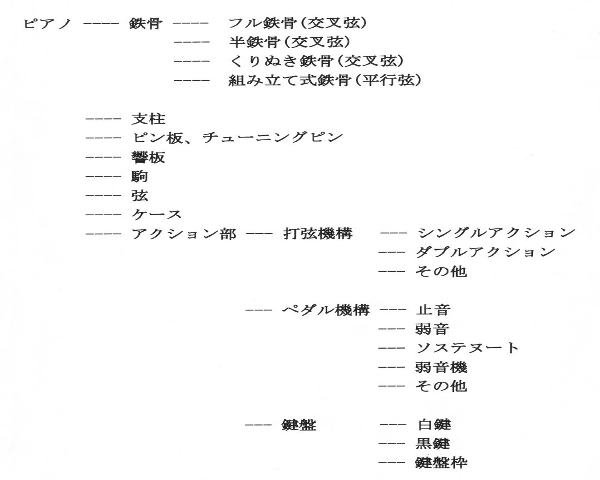

���Ă��������Ă��������Ǝv���܂��B�@�s�A�m�̍\���S�̑��𑨂��Ē������߂Ƀs�A�m�̍\�����K�w�}��

�����Ă݂܂��B

�@

�@���̐}�̓A�b�v���C�g�A�O�����h�A���ɋ��ʂ��Ă��܂��B���̊K�w�\���͎������Ɍf�ڒv���܂����A�b�v

���C�g�s�A�m�̒f�ʐ}�ƈꏏ�ɒ��߂Ē����Ƃ悭�����ł��܂��B����͍\���}�̈�ԏ�ɏ�����Ă���u�S

���v�ɂ��Ă��������܂��B

�S���ɂ���(���j�ƎG�w)

�@�����̃`�F���o���̎���͌����ɂ߂čׂ��������^�J�ŏo���Ă������߁A�S����K�v�Ƃ��܂���ł������A

�`�F���o��������̂��̂ɂȂ�܂��ƍ|�S�����o������\�������G����������͂������Ă��܂����B�t�����X

�̃v���C�G���Ђ̃`�F���o���ȂǤ�S�����g�p����Ă�����̂�����܂��B�s�A�m�������̂��̂͌����ׂ��

���Ր������Ȃ��������߁A�`�F���o���Ƃ�������̖��S���s�A�m������Ă��܂����B�����̃s�A�m�͂�

�͂�J�Ō������邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�܂������A�����R�O�N�㐶�܂�̉�X�̒����t�̐搶���̊Ԃł͑��́u��

��܃s�A�m�v�ƌ����Ă���܂����B�����^�J�ł��B�Ⴄ�͔̂����@�\�ł��B�`�F���o���́u�^���W�F���g

�v�Ƃ������̉H�̌s�̕������g�p���A�����͂����̂ɑ��A�s�A�m�̏ꍇ�A����Ƃ��ڂ̋l�܂����t�F���g

�����w�ɂ������Ē��x�u������̗��v���x�̑傫���̃n���}�[�t�F���g����茷��@���Ă��܂����B�s�A�j

�b�V�����t�H���e�V�����o����ƌ������œ����t�H���e�s�A�m�ƌ������O�ŌĂ�Ă��܂������A�ǂ��]��

�A�t�H���e�������Ƃ�Ă��܂��u�s�A�m�v�ƌĂ��悤�ɂȂ�܂����B

�@�Ȋw�Z�p�����B���Ă���ɂ�s�A�m�������͂ɑς�������̂��o����悤�ɂȂ�A�]�����������Ȃ�

�����͂����������ߓS���̏o���Ɏ������킯�ł��B�����Ƃ��o�������̂���͈�̐��^�Z�p���Ȃ���������

�S���͂��ׂđg�ݗ��Ď��ɂȂ��Ă��܂���P�W�O�O�N��̒����܂ł̂��͖̂w�ǂ����̌`�����̗p���Ă��܂��

�Ƃ�����肱�ꂵ���o���Ȃ������A�Ƃ������ł��B�����Ă��̍��̂��̂͂܂��ቹ���Ɛc�������̒�������

�������Ă��炸�A�s�A�m����������Ƃ܂�Ńn�[�v�̂悤�ł��B���̌`���̃s�A�m�͓��{�ł͒��V�B�̑���

�Łu�J���ꎮ�v�ƌĂ�Ă��܂����B

�@�P�W�O�O�N����������炢�悢���̐��^�Z�p���o����悤�ɂȂ�s�A�m�̉��F�A���ʂɊv���������炵

�܂����B��̐��^���S���̒��ɂ͑傫�������ĎO��ނ̌`��̂��̂�����܂��B�s���̎�O�ŏI����Ă�

��u���S���`���v�̂��̂��嗬�ł��������^�Z�p�����B����ɂ�āA�s���̕�������������т��ꂽ�u

����т��S���`���v�ցA�X�ɔ��B���A�s���������Ă��܂��u�t���S���`���v�ւƈڍs���A���݂ł͖w�ǂ�

���[�J�[�����̌`�����̗p���Ă��܂��B

�@

�@

HARF// �u���S�����v�Łu���s���v�@�@�@�@�@�@�@�@HOLLOW�] �u����ʂ��S�����v�Łu�������v�@

�@

�@

FULL�] �u�t���S�����v�Łu�������v(����̃s�A�m�͑��Ă��̕������̗p)�@

�@�]�k�ł��������������t�����[���b�p����Î�̖�����t����Ƃ��A������̒��ËƎ҂͂܂��Ƀ�

�X�g�𑗂��Ă��܂�����̒��Ƀs�A�m�̃u�����h�Ƌ��ɕK���u�t���S���vRAHMEN(FULL)���u���S���vRAHMEN

(HALF)���A�܂���ɂ��q�ׂ܂����u��������vRAHMEN(//)�ł���̂��u�������vRAHMEN(�w)�ł��邩��\

�����Ă��܂��A����̓A�b�v���C�g���O�����h�������ł��B��������������Ŏ��̂悤�ɕ���������Ă���

�����t�̓s�A�m��������̕��łǂ�ȓ����\�������Ă��ăA�N�V�������ǂ̂悤�ȃ��J�j�b�N�̕��ł����

����̂̑z�������Ă��܂��܂��̂ł�������ƂɐF�X�ƌ������܂��B

�@�@�b��߂��ăI�[�X�g���A�̃x�[�[���h���t�@�[�А��t���R���T�[�g�O�����h�A�ʏ́u�C���y���A���v��

�����@��͕��ʂ̃s�A�m��88���ł���̂ɑ�97��������܂��B���̃s�A�m�̓S��������Ƃ��̌`�Ƃ����F

�Ƃ������Ɍ|�p�i�Ƃ��]���ׂ��f���炵�����ł���܂��B���̓S�����x�[�[���h���t�@�[�C���y���A���̉�

�F�����o���A�\���I��25�g���̒��͂ɂ������Ă���̂ł��B������A�ς�����`��������S�����̗p��

�Ă��郁�[�J�[�Ƃ��Ă���܂��h�C�c�̐��E�I����A�O���g���A��������܂��B�u�t���t���b�g�S���v�Ɖ]

���A�S�����܂����ł��B�\���N�O�ɍ��܂ł̒����ւ���オ������ʓI�Ȍ`���V�������O���g���A��

�Ɠ��̂��̋ɂ߂ĔZ���ȍ����ȃo�^�[�̍��肪���鉹�F�������Ǝp����Ă��Ċ�����������ł��B��

�E�I����̃Z�~�R���T�[�g�A�t���R���T�[�g�O�����h�̓S�������C���[�Œ݂邵�Ē@���ƁA�q���@�̞�����

�悤�Ȑ������������܂��

�@�s�A�m�̓S���Ƃ����̂͐��ɉȊw�̌����Ƃ��]���ׂ����̂ł����āA�ق�̏����̃N���b�N�Ƃ���������

�Ă���Ƌ���Ȓ��͂ɑς��ꂸ�A��������T�i�s���čs���A���ɂ͓S��������Ă��܂��܂��B���^��

�����A�₦�����̑S�̂̂䂪�݁A�������́A�����c�̖��ȂǁA��������ۑ���N���A�[���Ă��Ȃ����

�Ȃ�Ȃ��̂ł��B�Â����[���b�p�̃s�A�m�Ȃǂł́u�S���̐܂�v���悭�������܂��

�Y����Ȃ��V���b�N�ȏo����

�@�b�͔���܂����ꂢ�o����������������܂��B ���[���b�p��100�N�ȏ���o����冑�t���̃A�b�v���C�g

�����Ă����Ƃ��ł��B�`���[�j���O�s���͕ʂɃ��[�Y�ɂȂ��Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ɉ��x�����グ�Ă�

�オ�炸�������������ȂƎv���Ă������A�ˑR�u�{�R���v�ƌ����݂����������̂ŃA�N�V�������͂����_

�����Ă݂�ƓS�������S�ɓ�Ɋ���Ă��܂��Ă�����������܂����B���̂Ƃ���ɒ��̓o�����X�������

���܂��A�S���������o���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B

�@���ɋT�i�s���Ă������Ǝv���܂����A�������̃s�A�m�͎g�����ɂȂ�܂���B�S�����O���A�n�ڂ�

�Ă��_���ł��B��������A����������܂����킶��ƋT�����Ă��܂��B���߂ĖK�₵������ł���

�̂ł�������I�Ȃ��Ƃ�������Ă������Ă͂���Ȃ����낤�Ǝv���A�v�����ĕُ����鎖�ɂ��܂����B

�d���Ȃ��킽������ɂ��Ă�����������̃��[���b�p�̐��E�I����Ƃ���ւ��������Ƃ�����܂��B����

�����̎��̓��]�������̎v���o���h���ė��܂��B

�@���܂Ń��C���e�i���X�����Ă��������t�������N����l���ɓ��ꂸ�s�b�`������̃s�b�`�Œ������Ă���

�ׂ��A�������͂��Ƃ��ƓS���ɑ����T�����Ă����ׁA�����͂̌������d�Ȃ��Ĕj�����̂ɂȂ�������

�̂Ǝv���܂�����͑呹��������q�l�͐��E�I�Ȗ�����^�_�Ŏ�ɓ��ꂽ�A�Ƃ�����ł��B�����ԑ����̌�

�T�s�A�m�̒��������Ă���Ƃ���Ȃ��Ƃ�����̂ł��ˁB���U��x�ƌo�����邱�Ƃ̖����o�������Ǝv����

���B�^�����������Ƃ��������l������܂���B

�@����͂��̒��x�ɂ��Ď���͉��F������Â���ł��d�v�ȁu�S���̐v�v�ɂ��ĊȒP�ɏq�ׂĂ݂�����

�v���܂��B

�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̂R��

![]()